Gastronomie

La gastronomie québécoise représente bien plus qu’une simple collection de recettes : elle incarne une identité culturelle forgée par quatre siècles d’adaptation au territoire, d’héritage français réinterprété et d’innovations contemporaines. Entre la tourtière des fêtes familiales, le cidre de glace primé internationalement et les tables bistronomiques qui réinventent le terroir, cette cuisine reflète les tensions créatives d’une société francophone nord-américaine cherchant à définir sa propre voix culinaire.

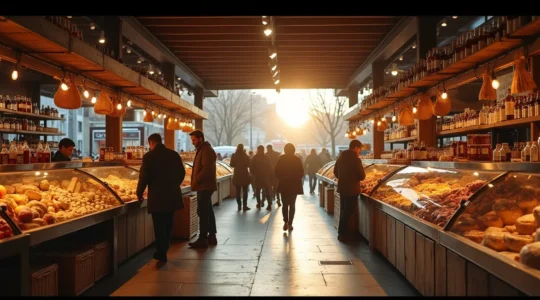

Pour qui souhaite vivre pleinement l’expérience québécoise, comprendre sa gastronomie devient essentiel. Cette compréhension dépasse le folklore touristique de la poutine et du sirop d’érable pour toucher des enjeux concrets : comment distinguer l’authentique du marketing, où s’approvisionner en produits locaux fiables, comment transmettre les savoir-faire traditionnels, ou encore quelles opportunités entrepreneuriales offre ce secteur en effervescence. Cet article explore ces dimensions multiples pour vous donner les clés d’une relation informée et engagée avec la culture gastronomique québécoise.

L’identité culinaire québécoise : entre héritage et affirmation contemporaine

Définir la gastronomie québécoise contemporaine exige de naviguer entre plusieurs dimensions parfois contradictoires. D’un côté, un patrimoine culinaire populaire transmis oralement pendant des générations : ragoûts mijotés, marinades, conserves et pâtisseries qui ont permis la survie dans un climat rigoureux. De l’autre, une scène gastronomique moderne qui revendique une sophistication propre, distincte des modèles français ou américains.

Cette cuisine se caractérise par trois piliers fondamentaux. Premièrement, l’adaptation créative aux contraintes saisonnières extrêmes : un hiver de cinq à six mois qui a historiquement imposé des techniques de conservation (salaison, fumage, lactofermentation) aujourd’hui valorisées par les chefs contemporains. Deuxièmement, l’utilisation d’ingrédients nord-américains souvent absents des cuisines européennes : courges ancestrales, baies nordiques, sirop d’érable utilisé bien au-delà du dessert, gibiers sauvages. Troisièmement, une tension productive entre simplicité rustique et ambitions gastronomiques, visible dans les restaurants qui servent une “tourtière déconstruite” ou un “pâté chinois réinterprété”.

La gastronomie québécoise actuelle refuse donc d’être enfermée dans une définition unique. Elle assume simultanément ses racines paysannes et ses aspirations créatives, créant un paysage culinaire où coexistent la cabane à sucre traditionnelle et le restaurant étoilé utilisant des techniques de fermentation japonaises sur des légumes du Bas-du-Fleuve.

Authenticité versus pièges touristiques : décoder la vraie cuisine québécoise

La popularité touristique du Québec a généré un phénomène préoccupant : la multiplication de versions édulcorées ou dénaturées des plats traditionnels, conçues pour correspondre aux attentes supposées des visiteurs plutôt qu’à la réalité culinaire locale. Ces versions commerciales simplifient exagérément les recettes, sucrées au-delà de toute tradition, ou ajoutent des ingrédients “instagrammables” sans cohérence gastronomique.

Reconnaître l’authenticité demande quelques repères concrets :

- Saisonnalité respectée : un menu de restaurant authentique change substantiellement entre l’été et l’hiver, privilégiant légumes-racines et gibiers en saison froide

- Origines traçables : les établissements sérieux nomment leurs producteurs (fromager de Charlevoix, maraîcher de Lanaudière, éleveur de canards du Lac-Brome)

- Prix réaliste : un produit artisanal local de qualité coûte plus cher qu’une importation industrielle ; la méfiance s’impose face aux prix anormalement bas

- Clientèle mixte : un restaurant fréquenté exclusivement par des touristes signale souvent un positionnement commercial plutôt que gastronomique

Les tables émergentes qui réinventent la cuisine québécoise méritent une attention particulière. Ces établissements, souvent tenus par de jeunes chefs formés internationalement mais profondément attachés au territoire, proposent une approche contemporaine sans renier l’identité locale. Ils utilisent des techniques modernes (fermentation, cuisson basse température, déshydratation) appliquées à des ingrédients résolument québécois : champignons sauvages, algues du Saint-Laurent, céréales anciennes cultivées en Montérégie.

L’héritage français dans l’assiette québécoise : comprendre les liens et ruptures

La relation entre cuisine française et cuisine québécoise fascine autant qu’elle génère de malentendus. Historiquement, les colons français du XVIIe et XVIIIe siècle ont apporté leurs techniques culinaires en Nouvelle-France, mais la rupture de 1760 avec la conquête britannique a isolé cette cuisine de son évolution métropolitaine. Pendant que la gastronomie française se codifiait et se sophistiquait (Carême, Escoffier), la cuisine québécoise évoluait de manière autonome, influencée par les contraintes locales et les apports britanniques, irlandais et autochtones.

Pourquoi la cuisine québécoise s’est éloignée de la sophistication française

Cet éloignement résulte de plusieurs facteurs convergents. D’abord, un contexte socio-économique différent : alors que la haute cuisine française se développait dans les cours aristocratiques puis les restaurants bourgeois, la population québécoise restait majoritairement rurale et modeste jusqu’au milieu du XXe siècle. Ensuite, l’isolement géographique limitait l’accès à certains ingrédients fondamentaux de la cuisine française (vins fins, certains fromages, produits méditerranéens). Enfin, la valorisation de l’abondance plutôt que de la finesse : dans un contexte de colonisation et de travail physique intense, les qualités recherchées étaient la générosité, la capacité nutritive et la conservation, non la délicatesse ou la présentation raffinée.

Techniques culinaires françaises encore vivantes

Malgré cette divergence, de nombreuses techniques françaises persistent dans la cuisine québécoise traditionnelle. Le roux comme base de sauce reste omniprésent, des fricassées aux ragoûts. Les techniques de charcuterie (cretons, terrines, pâtés) perpétuent des savoir-faire français médiévaux. La pâtisserie québécoise conserve des méthodes françaises, même si les recettes ont évolué : tarte au sucre, pets-de-sœur et grands-pères témoignent de cette filiation. Les marinades et confits, bien qu’adaptés aux ingrédients locaux, utilisent des principes français séculaires.

Plusieurs chefs québécois contemporains travaillent justement à réconcilier cet héritage français avec l’identité locale, créant une cuisine qui assume pleinement sa double appartenance : nord-américaine par ses ingrédients et son contexte, française par certains gestes techniques et une certaine philosophie du goût.

Consommer local au Québec : certifications et circuits courts

L’engouement pour les produits locaux au Québec s’accompagne malheureusement d’un greenwashing alimentaire croissant. Des produits se parent d’emballages évoquant la ferme traditionnelle alors qu’ils proviennent d’installations industrielles, ou affichent “Produit du Québec” en vertu de critères réglementaires minimaux qui surprendraient le consommateur.

Comprendre les certifications et appellations

La mention “Produit du Québec” certifiée par Aliments du Québec exige que l’aliment soit entièrement préparé ou transformé au Québec et que 85% de ses ingrédients (ou 100% des ingrédients québécois disponibles) proviennent du Québec. Mais ce seuil de 85% laisse de la place à l’ambiguïté. La mention “Préparé au Québec” est encore moins exigeante : seulement 50% d’ingrédients québécois requis.

Pour une traçabilité optimale, privilégiez :

- Certification biologique du Québec : garantit non seulement l’absence de pesticides de synthèse, mais impose des règles strictes de bien-être animal et de gestion environnementale

- Appellations réservées : comme l’Agneau de Charlevoix ou le Miel de bleuet du Lac-Saint-Jean, qui protègent des productions spécifiques à une région

- Certification Aliments préparés au Québec avec logo distinctif : plus exigeante que la simple mention

- Relation directe avec producteurs : marchés publics, paniers ASC (Agriculture Soutenue par la Communauté), vente à la ferme

Construire un réseau d’approvisionnement local fiable

Développer une autonomie alimentaire locale au Québec demande une planification stratégique. Les paniers ASC permettent de s’engager pour une saison complète auprès d’une ferme maraîchère, garantissant légumes frais hebdomadaires de juin à octobre, parfois jusqu’en décembre. Plusieurs fermes proposent également des parts de viande : un quart ou demi-porc, un huitième de bœuf livré une fois par an en coupes variées.

Cette approche exige de l’espace de congélation et une adaptabilité culinaire (on cuisine ce que produit la saison, pas ce qu’on décide arbitrairement), mais elle offre en contrepartie une traçabilité absolue, des prix compétitifs et un lien direct avec ceux qui produisent votre alimentation. Compléter ce réseau avec une érablière pour le sirop, une microbrasserie ou un cidrerie locale, et un fromager artisan permet de construire progressivement un approvisionnement largement québécois.

Maîtriser et transmettre les recettes traditionnelles

Les recettes traditionnelles québécoises se transmettent historiquement par observation et pratique collective plutôt que par écriture codifiée. Cette transmission orale explique pourquoi une même recette – disons la tourtière – varie considérablement d’une région à l’autre, d’une famille à l’autre. La tourtière du Lac-Saint-Jean intègre plusieurs types de viandes sauvages et de pommes de terre en cubes, créant un pâté profond et dense. La tourtière de Charlevoix privilégie un mélange de viandes hachées finement avec épices. Chaque version représente une adaptation localisée aux ressources disponibles et aux préférences gustatives régionales.

Obtenir les vraies recettes familiales demande plus qu’une simple demande écrite. Ces recettes vivent dans les gestes : la texture exacte d’une pâte à tarte que grand-maman évalue du bout des doigts, le moment précis où le sucre à la crème doit être retiré du feu (reconnaissable à un changement subtil de brillance), la quantité de “sel au goût” qui signifie en réalité une mesure précise jamais explicitée.

Pour une transmission authentique, privilégiez les événements de préparation collective : réservez une journée complète pour faire ensemble la boulange des fêtes, la mise en conserve de l’été, ou la préparation annuelle de ragoûts à congeler. Ces moments créent non seulement des conditions d’apprentissage optimal (répétition, observation directe, correction immédiate), mais perpétuent également la dimension sociale et identitaire de ces pratiques culinaires.

Adapter la cuisine québécoise aux réalités nutritionnelles contemporaines

La richesse calorique des recettes québécoises traditionnelles – souvent pointée du doigt – reflète leur contexte d’origine : travaux agricoles ou forestiers exigeant 4000 à 5000 calories quotidiennes, hivers rigoureux augmentant les besoins énergétiques, et une époque où l’obésité était rarissime comparée à la malnutrition. Le gras et le sucre n’étaient pas des ennemis mais des alliés précieux de la survie.

Adapter ces recettes à un mode de vie contemporain plus sédentaire sans les dénaturer exige finesse et respect. Quelques principes efficaces :

- Réduire les portions plutôt que les ingrédients : une véritable tourtière traditionnelle servie en plus petite quantité, accompagnée d’une salade généreuse, préserve l’expérience gustative tout en modérant l’apport calorique

- Espacer les occasions : réserver les versions authentiques aux moments festifs (temps des fêtes, cabane à sucre, célébrations) et développer un répertoire quotidien plus léger

- Substitutions intelligentes : remplacer une partie du beurre par du yogourt grec dans certaines pâtisseries, utiliser du sirop d’érable (à pouvoir sucrant plus élevé) pour réduire la quantité de sucre blanc, privilégier des cuissons au four plutôt que fritures

- Valoriser les recettes traditionnelles naturellement équilibrées : salades de légumineuses, soupes aux légumes-racines, plats de poisson du fleuve, marinades de légumes fermentés ont toujours fait partie du répertoire québécois sans être médiatisés

L’erreur fatale consiste à créer des versions tellement allégées qu’elles perdent leur identité gustative et texturale. Un sucre à la crème allégé qui ne fige pas correctement et manque de cette onctuosité caractéristique n’apporte aucun plaisir, tuant ainsi la transmission culturelle qu’il prétendait faciliter. L’équilibre se trouve dans l’alternance consciente entre authenticité occasionnelle et créativité quotidienne.

Se lancer dans la production artisanale : cidre de glace et microbrasserie

La gastronomie québécoise offre également des perspectives entrepreneuriales distinctives. Deux secteurs illustrent particulièrement les opportunités et défis de la production artisanale : le cidre de glace, créneau d’excellence mondiale où le Québec domine, et la microbrasserie, marché dynamique mais désormais très concurrentiel.

Le cidre de glace : excellence et complexité technique

Le cidre de glace québécois représente une innovation née dans les Cantons-de-l’Est qui s’est imposée internationalement comme produit de luxe. La technique de cryoconcentration – laisser geler naturellement le jus de pomme pour concentrer les sucres – produit un nectar complexe commercialisé à des prix comparables aux vins de glace. L’investissement initial demeure substantiel : vergers adaptés aux variétés résistantes au froid, équipements de pressurage et fermentation contrôlée, certification et conformité réglementaire stricte (l’appellation “cidre de glace” est protégée et exige le respect d’un cahier des charges précis).

Les barrières à l’entrée incluent également un cycle de production long : plusieurs années pour qu’un verger atteigne sa pleine production, puis un processus de fermentation et vieillissement de plusieurs mois. Le modèle économique privilégie donc soit une production artisanale limitée à haute valeur ajoutée (vente directe, agrotourisme), soit un investissement conséquent pour atteindre des volumes permettant l’exportation vers les marchés européens et asiatiques friands de ce produit distinctif.

Microbrasserie : naviguer dans un marché saturé

Avec plus de 300 microbrasseries actives, le Québec affiche une densité exceptionnelle de producteurs brassicoles. Cette effervescence cache une réalité économique difficile : des études sectorielles estiment qu’environ 40% des microbrasseries ne passent pas le cap des cinq ans, victimes de sous-capitalisation, de positionnement flou ou d’expansion prématurée.

Les créateurs qui réussissent partagent généralement quelques caractéristiques : un positionnement de niche clairement défini (spécialisation dans un style particulier, identité territoriale forte, modèle hybride brasserie-restaurant), une stratégie de croissance patiente qui consolide d’abord la clientèle locale avant toute expansion, et une résistance à la tentation de multiplier les nouveautés saisonnières au détriment de quelques produits signature parfaitement maîtrisés.

Le choix entre modèle “taproom” (salle de dégustation locale avec vente sur place) et distribution régionale dépend fondamentalement des ressources disponibles. Le taproom exige un emplacement stratégique et une capacité à animer un lieu social, mais préserve des marges supérieures et un contact direct avec la clientèle. La distribution étend la portée mais implique des investissements en production, logistique et représentation commerciale tout en comprimant les marges.

Comprendre la gastronomie québécoise, c’est finalement saisir comment une société construit son identité à travers ce qu’elle mange, produit et partage. Des recettes transmises dans les cuisines familiales aux innovations primées internationalement, cette culture culinaire témoigne d’une créativité tenace et d’un attachement profond au territoire. Que vous cherchiez à consommer de manière plus authentique et locale, à maîtriser les techniques traditionnelles, ou à entreprendre dans ce secteur dynamique, cette compréhension globale vous offre les fondations nécessaires pour développer votre propre relation avec cette richesse gastronomique distinctive.

Ouvrir une microbrasserie au Québec en 2025 : comment se démarquer dans un marché à maturité ?

Dans un marché québécois où la qualité de la bière est un prérequis, la survie de votre microbrasserie ne dépend plus de la nouveauté mais de la clarté de votre identité. La multiplication des recettes dilue votre marque et épuise…

Read more

Lancer une cidrerie de glace au Québec : le plan pour générer 200 000 $CAD de revenus annuels

Contrairement à la croyance populaire, la rentabilité d’une cidrerie de glace au Québec ne repose pas sur une recette secrète, mais sur une série d’arbitrages financiers et réglementaires faits avant même de presser la première pomme. L’investissement initial élevé (300…

Read more

Recettes québécoises allégées : adapter les classiques pour manger santé sans perdre le goût

Moderniser la cuisine québécoise ne signifie pas renoncer au goût, mais plutôt préserver son identité gustative avec des techniques plus saines. L’enjeu n’est pas d’éliminer le gras et le sucre, mais de comprendre leur rôle pour le recréer intelligemment. Des…

Read more

Cuisiner les plats traditionnels québécois : réussir tourtière, ragoût et cipâte comme vos grands-parents

Pour vraiment maîtriser la cuisine québécoise traditionnelle, il ne suffit pas de suivre une recette. Le secret est de comprendre le « sens du plat » : la logique derrière chaque geste, chaque choix d’ingrédient et chaque temps de cuisson….

Read more

Produits du terroir québécois : repérer les vraies certifications parmi les fausses promesses locales

Contrairement à la croyance populaire, un produit « préparé au Québec » n’est pas une garantie d’ingrédients québécois ; c’est souvent le résultat d’un vide juridique. Les certifications comme « Aliments du Québec » imposent un minimum de 85 %…

Read more

Cuisine québécoise vs française : ce qui a survécu, ce qui a évolué, ce qui a disparu depuis 400 ans

Contrairement à l’idée reçue, la cuisine québécoise n’est pas une simple version rustique de la cuisine française. Elle est en réalité la survivance d’un ADN culinaire de la France provinciale du 17e siècle, une “cuisine-mémoire” qui s’est ensuite émancipée en…

Read more

Vraie cuisine québécoise : où manger authentique à Montréal quand les guides vous mentent ?

Contrairement à la croyance populaire, l’authenticité de la cuisine québécoise ne se mesure ni au prix de la poutine, ni à la quantité de sirop d’érable sur un menu. Les véritables indicateurs sont la mise en avant des producteurs locaux,…

Read more